《哈爾哈河畔之戦闘》について

《哈爾哈河畔之戦闘》は、藤田嗣治が戦争画のエースとしてのめり込むように製作を始める端緒となったと言われています。製作の経過からも内容からも、そうだったと思われます。その間の経緯を少し見ておきます。

1938年5月に、陸軍の「中支那派遣軍報道部」(上海)というところが、8人の洋画家を招待して絵画の製作を依頼します。翌年7月、その「作品」は、第1回聖戦美術展に出品されのちに最初の作戦記録画

とされたそうです。対抗するように同年9月、海軍軍事普及部が、6人の洋画家を中国南部・中部に派遣、一人2点の絵を委嘱します(「『作戦記録画』小史 1937〜1945」 河田明久 5 所収)。 この中に藤田嗣治が含まれています(その他、藤島武二、石井柏亭、石川寅治、田辺至、中村研二)。

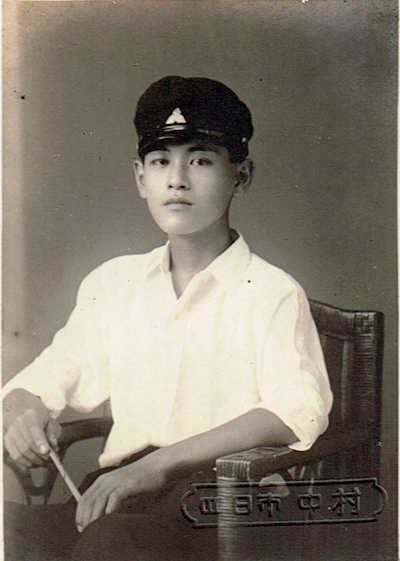

南昌飛行場の焼打

『藤田嗣治画集 異郷』林洋子監修・小学館を撮影

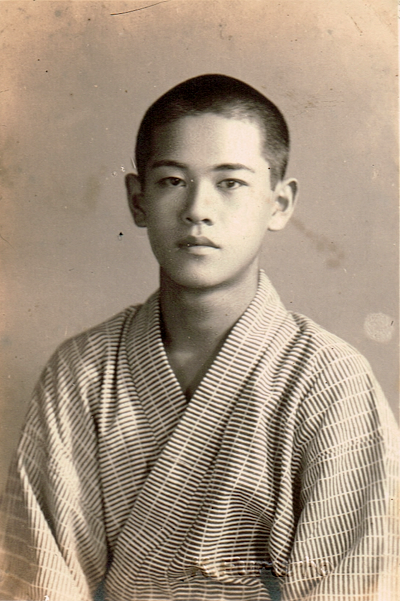

武漢進撃

『藤田嗣治画集 異郷』を撮影

この時、藤田の描いた作戦記録画2点、《南昌飛行場の焼打》と《武漢進撃》は、翌々年1941年5月の第5回大日本海洋美術展に出展されます。この2点の絵は、この後に描かれることになる暗く禍々しさにあふれた玉砕画に比べると、なんとも気の抜けたような絵に思えます。そもそもどんな作戦を記録した絵なのかもよく分かりません。《南昌飛行場の焼打ち》は、まだエコール・ド・パリの乳白色に繊細な線描というフジタらしさを感じさせる絵かもしれません。中央から右側に大きく描かれた飛行機とその搭乗員などは非常に細密に繊細に描かれています。遠方に黒煙がたなびき、破壊された青天白日の国章のついた飛行機などもあります。しかし、「作戦」の緊張感は感じられません。もう1枚の《武漢進撃》となると、さらにこれのどこが、「作戦記録画」なのかわかりません。一応長江が舞台としてもただそこを小さな軍用鑑が進んでいるだけ。絵としても面白くもない拙劣な出来で、2枚提出というノルマによって、いやいやながら描いただけの絵のように見えます。

この《武漢進撃》の製作年を見ると1938〜1940年となっています(7)。中国への従軍の約半年後の39年4月、藤田はフランスへ行きます。ナチのパリ占領から逃げるように日本に戻るのが翌40年7月です。早描きで知られた藤田が、この軍の宿題たる作戦記録画

を、2年間も放り出してパリへ行っていたということになるのでしょうか?この時期のパリ行についても、色々取りざたされた(されている)ようです。田中穣などは、洋行帰りに甘い日本画壇に対してもう一度”国際画家フジタ”のメッキをつけなおしてくる必要がある

(9 p234)と思い立ったためとしています。とにもかくにも、この時期までの藤田は、戦争画に対して積極的に取り組む意欲を持っていなかったのは確かでしょう。

ところが、40年7月にパリから戻った時から藤田は変わります。パリでは、迫り来るドイツ軍の占領を目前にした喧騒を目の当たりにしてきたわけですし、戻った日本も1年の間に随分変わっています。国家総動員法が施行され、この年から画家だけでなく、文学者や音楽家も次々に従軍して中国へ向かっています。社会の変化に敏感で抜け目のない藤田が、そうした動向に気付かないはずがない。帰国早々にトレードマークにしていたオカッパ頭を角刈りにします。それを、毎日新聞にスクープさせ大々的に報道させます(田中穣・9)。エコール・ド・パリのフジタから、国家総動員体制下の臣民・藤田への転身をアピールしたのでしょう。

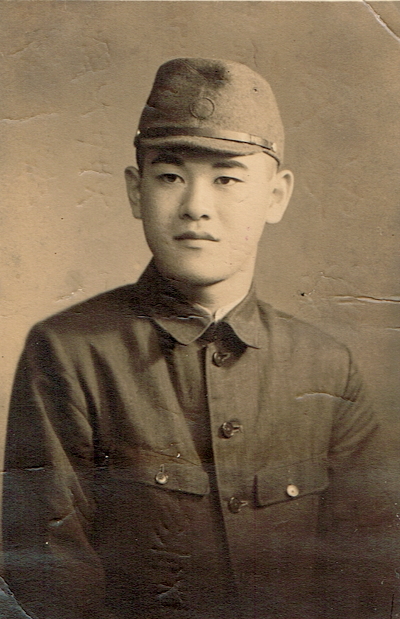

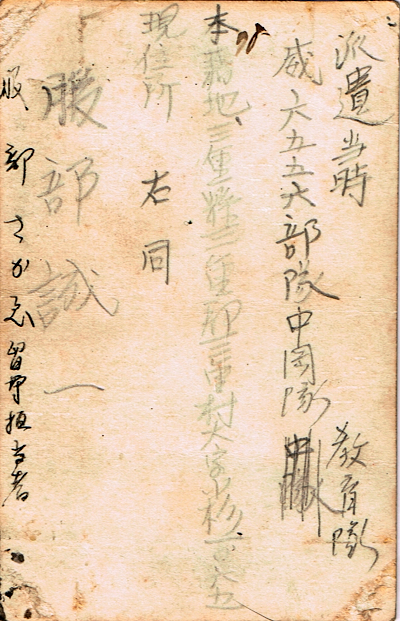

その40年9月から、前年のノモンハン事件の指揮をとった退役中将荻洲立兵からの依頼で、《哈爾哈河畔之戦闘》を描くことになります。軍からの委嘱ではなく退役軍人とはいえ個人の依頼で描いた絵は、後に陸軍に献納されて作戦記録画となる。製作にあたり荻洲の斡旋で戦闘の舞台となった中国東北部に取材し、戦車や戦闘機にも搭乗したといいます。

藤田の甥で、当時慶応に在学中で藤田のアトリエの近くのアパートにくらしていた葦原英了は、その間の様子について次のように書いています。

荻洲中将というのは、ノモンハン事件に参加して、敗戦の責を負って予備役に編入された人である。この人は戦死した部下の霊をねぎらうために、自分の貰った一時賜金を全部投げ出して、永久に記念として残る戦争画の製作をフジタへ依頼してきたのであった。

フジタがこの絵から戦争記録画に本腰を入れ出したというのは、依頼者の頑張りが何をおいてもフジタを圧倒し尽くしたということである。荻洲中将は何かといえば製作中のアトリエに現れ、兵隊の鉄砲の持ち方がいけないの、バンドの締め方が間違っているのと指摘した。そしてお仕舞いには実物の兵隊を陸軍から借りてきて、アトリエでポーズさせたりした。鉄兜に網をかぶせて、その網目に草やら葉のついた小枝をさしたりした兵隊が、広くもない庭を駆け廻ったり、伏せたり、鉄砲を打つ恰好をしたりしていた。ノモンハンの草原に生えている草花をありのまま描いてもらいたいというわけで、フジタを現地に派遣すべく尽力して、遂にそれを実現させたほどの頑張り方であった。

フジタは荻洲中将の余りにも強い熱意に、初めのうちはたじたじだったが、次第に戦争画そのものに興味を覚えてゆくようだった。戦闘帽のデッサンから、鉄兜、靴、背嚢、水筒、ゲートル、さては小銃、短剣、機関銃、迫撃砲、大砲など兵器に至るデッサンまで何百枚と出来た。戦車にも乗ったり、戦闘機にも乗ったりした。そして戦車や戦闘機の絵もたくさん描かれた。上空の雲の絵までが何十枚と出来たいた。戦争期記録画に必要なこういうデタイユが、腕を通してフジタの知識となった。そうして、フジタは次第次第に戦争画に熱意を覚えていった。

葦原英了 「小説 藤田嗣治」『芸術新潮』1950年5月号 『僕の二人のおじさん 藤田嗣治と小山内薫』2007年9月 新宿書房 11 所収

哈爾哈河畔之戦闘

上 全体 下 部分

『藤田嗣治画集 異郷』林洋子監修・小学館を撮影

さて、この当初退役軍人という一個人の委嘱によって製作されたはずの絵は、いつの間にか陸軍の作戦記録画として、41年7月東京上野の第2回聖戦美術展に出品されます。そこでの評判を、田中穣はつぎのように書いています。

フジタの戦争画中もっとも率直に、日本の古い合戦絵巻の魅力を現代的に再現した作品となった。

「平治物語絵巻」や「猛攻襲来絵詞」など鎌倉時代の傑作とされる合戦絵巻の持つ日本の大和絵様式が、そのまま現代の油絵の郵送闊達な合戦絵巻に写しかえられているすばらしさに、人びとは目を奪われ、舌をまいた。

たしかに国家総動員体制といっても、まだこの時期は、出征兵士の家族以外のほとんどの人間にとっては、所詮他人事だったと思います。そうした他人ごととしての戦争というのは、こうしたあっけらかんとした勇壮な絵巻として眺めるには心地よいものだったのでしょう。今の日本で、多くの人たちにとって、あの三代目のアホぼんの進める海外派兵や憲法改正の威勢のよい中身のない形容詞まみれの言葉が、おそらく心地よく響くのとよく似ているように思います。